«Невы» державное теченье

На сайте журнала множество поздравлений. Например, от редакции журнала «Звезда», старшего собрата, отметившего в прошлом году 100 лет со дня основания: «Приятно вспомнить: уже 70 лет, как по одним берегам вместе с редакторами и авторами «Невы» «мы спокойно, классически просто идем, как попарно ходили когда‑то поэты». Петербургский писатель Александр МЕЛИХОВ, ставший главным редактором «Невы», рассказал «Санкт-Петербургским ведомостям» о прошлом и настоящем известного журнала.

— Александр, я уверена, что многие наши читатели не раз читали «Неву». Но, наверное, не все хорошо знают историю журнала.

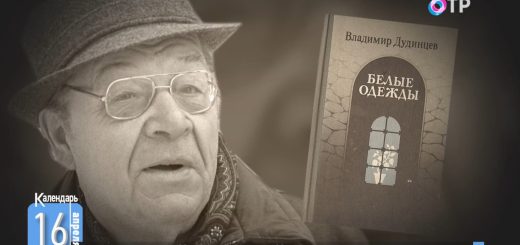

— «Нева» начала выходить в апреле 1955‑го. В ней печатались Зощенко, Шолохов, Каверин, Лидия Чуковская, Лев Гумилев, Дмитрий Лихачев, Солженицын, Гранин, Конецкий, братья Стругацкие, Дудинцев, Василь Быков, Житинский, Валерий Попов, Кураев… Всех не перечислить. Но, как и было положено при социалистическом реализме, печаталось также довольно много серой прозы и публицистики. И поэзия к ней тяготела. Взлет журнала произошел во время перестройки при Борисе Никольском. Тираж взлетел чуть ли не под миллион, а за номерами с «Белыми одеждами» Дудинцева гонялись даже на черном рынке. Что было порождено, разумеется, не любовью к литературе и не художественной ценностью этого романа, а жаждой увидеть в печати ту правду о «лысенковщине», которая до этого была вынуждена существовать в виде слухов и намеков. И это, конечно, было ненормально. И замалчивание, и порожденная им сенсация.

Сегодня, когда появилось бесчисленное количество источников информации на все вкусы, такие тиражи и невозможны, и не нужны. Мир живет не литературой, ее искренние ценители составляют особо одаренное меньшинство. Так же, как люди, обладающие хорошим музыкальным слухом или математическими способностями. Именно страстные читатели вместе с литераторами составляют нерасторжимое единство, позволяющее литературе жить и развиваться, так же как, скажем, футбол или хоккей процветают благодаря пламенным болельщикам. Зато когда эти виды спорта поднимаются на мировой уровень, они превращаются в предмет гордости даже для тех, кто изначально был к ним равнодушен. Как сегодня являются предметами национальной гордости Достоевский, Толстой и Чехов даже для тех, кому читать их скучно. Хотя и до них что‑то доходит через экранизации.

В общем, к литературе наконец вернулась ее главная миссия — не наставлять, а защищать нас от ужаса, грязи и скуки жизни. Не закрывать на них глаза, как это делает сентиментальная мелодрама, а преображать страшное — в красивое, скучное — в интересное, а мерзкое — в смешное. Я называю это экзистенциальной защитой человека. Человек, лишенный экзистенциальной защиты, даже сам не замечая того, страдает от эстетического авитаминоза. Я считаю эстетический авитаминоз одной из причин распада СССР — наша жизнь перестала казаться нам красивой в его декорациях и оттого исчезли причины его беречь.

— Вы — писатель. Почему же согласились быть главным редактором толстого литературного журнала? Это отнимает время от собственного творчества.

— Я, наверное, с месяц колебался, но и редакция уговаривала, да и я успел посмотреть на других претендентов и понял, что без меня это будет не тот журнал, каким хотелось бы его видеть. Писатели же всегда недовольны главными редакторами — не тех печатают, не так редактируют. И тут судьба сказала мне: или наконец покажи, как надо, или больше не ворчи. Кроме того, я обладаю способностью влюбляться в чужое творчество, нашему брату-писателю это свойственно далеко не всегда. Мне нравится открывать новые имена, да и у признанных писателей одним из первых прочитывать их произведения и способствовать их вступлению в жизнь. Чувствовать, что и моя тут капля меда есть.

— Какая идея журнала сегодня главная, на ваш взгляд?

— Служить зеркалом, в котором наши читатели будут ощущать свою жизнь красивой и значительной. Чтобы они чувствовали, что живут в очень интересной стране и заслуживают воспевания не меньше, чем Наташа Ростова и Андрей Болконский. И я хочу, чтобы в этом зеркале отражалась вся страна, а не только столицы. Для этого я открыл рубрику «Нестоличная Россия», в которой известные прозаики и поэты рекомендуют своих менее известных коллег из провинции. Хотя, как я еще раз убедился, в мире духа провинции нет. Есть у нас и рубрика «Любимые уголки России», в которой каждый может рассказать о дорогом именно ему уголке. Есть и мемуарная рубрика «Территория памяти». И особенно мне дорога рубрика «Архипелаг Благородства», в которой каждый может рассказать о благородном поступке, свидетелем которого он оказался.

— Что вы можете сказать о современной отечественной литературе?

— То же, что и о любой несовременной, — в наше время столько же талантливых авторов, как и во всякое другое. Исключая, разве что, Золотой век русской прозы. Но это феномен неповторимый, как, скажем, итальянский Ренессанс в живописи. Это уникальное сочетание факторов — и массовое стремление молодежи в литературу, и наличие аристократической публики, сочетающей высокую культуру с богатством. В буржуазном же, массовом обществе, в котором диктует не хороший вкус, а рынок, где голос профана, выраженный в рублях, весит столько же, сколько голос знатока, — в таком обществе деньги и культура расходятся довольно далеко. И современная серьезная литература изо всех сил противостоит вульгарности и равнодушию. А толстые журналы ей изо всех сил помогают. <...>

— Расскажите, пожалуйста, о юбилейном вечере, который пройдет 18 апреля в Музее Владимира Набокова.

— Зал нам предоставил директор музея и наш автор Андрей Аствацатуров, сам отличный прозаик и крупный филолог-американист. Рассказать подробно о вечере, который еще не состоялся, невозможно, но в планах у меня не торжественные речи, а дружеский разговор единомышленников. Самое трудное в профессии писателя — одиночество. И врач, и сантехник ежедневно убеждаются в своей нужности, и даже какой‑нибудь утонченный математик делает общее дело со своими коллегами, и только художник работает совершенно один, делая то, чего ему никто не заказывал, на свой личный страх и риск. И понимание, признание приходят очень нескоро, если вообще приходят. Но Ницше когда‑то высказался в том смысле, что между всемирной славой и признанием узкого кружка — глубокий ров, но между признанием узкого кружка и полным одиночеством — бездна.

Я надеюсь, что соберется кружок друзей, мы посмотрим друг на друга, поговорим о высоком, скажем друг другу: «Так держать!», а нашим недоброжелателям: «Не дождетесь!». И бездна временно отступит.

Из статьи Зинаиды Арсеньевой

Из статьи Зинаиды Арсеньевой

««Невы» державное теченье».

Санкт-Петербургские ведомости.

17.04.2025. № 69 (7891)